無垢材の床のお手入れ。お掃除とメンテナンス方法

フローリングに人気の床材、無垢の床材。

無垢材は、一般的な合板フローリングと比べると、そのお手入れの方法に少し違いがあります。今回は、無垢フローリングのお手入れ方法から、汚れ、凹み、傷などのトラブル解決から、無垢床の掃除まで、あらゆるメンテナンス方法について、順番に見ていきましょう!

CONTENTS

無垢材フローリングとは?

「無垢材」とは、天然の木から切り出されたそのままの木材のことです。

この無垢材をフローリングの床材として利用することで、その木目の美しさで自然の風合いが楽しめるだけでなく、木の香りとがしたり、足裏の触り心地が気持ちよかったりと、快適な住まいづくりに活躍してくれます。

床板の木目が美しい、無垢フローリングのお部屋。

また、無垢材自体が湿気を吸ったり吐いたりしてくれる「調湿作用」も兼ね備えているので、お部屋の湿度を快適に保ってくれるだけでなく、合板のように接着剤などの化学製品を使わないため、体にも優しい。

無垢材の特徴や複合フローリングの比較については、こちらの記事でも詳しくご案内していますよ:

そんな自然の良さをとりこんだ無垢材のフローリングですが、通常の複合フローリングとすこしお手入れ方法に違いがあります。

それでは、無垢材のお手入れとお掃除方法について詳しく見ていきましょう!

無垢材の「塗装」と、お手入れ方法の違い

まず「お手入れ」そのものを考える前に、無垢材のフローリングの「仕上げ塗装」について確認しておく必要があります。

無垢材は、そのままでは乾いた木の繊維が非常の水を吸い込みやすいため、水分や汚れも非常に染み込みやすくなっています。無塗装での「フローリング」に無垢材を使用するのは、あまり実用的ではありません。

塗装は大きく下記の2つの種類にわけられます。

A浸透系の塗装(自然塗装、オイル塗装)

浸透性の塗料は、自然塗装(オイル塗装)と呼ばれることもありますが、自然由来のオイルやワックスの仕上げのことです。表面を完全に覆わずに、木の表面から内部に浸透することで、無垢素材の質感を保ちつつも、油分が水分を弾く性質で汚れにくくして、お手入れを助けてくれます。

また、木材の呼吸を妨げないので、木材が湿気を吸ったり吐いたりする「調湿性能」を維持すると同時に、無垢板の自然の風合いを楽しむことができます。

Bコーティング系塗装(ウレタン、UVウレタン塗装)

ポリウレタンを主成分とする塗料で、無垢の表面に硬い膜を形成する塗料のことです。撥水効果が高く、汚れがつきにくいのでお手入れが簡単です。

コーティング自体は通常は10〜20年と長くもつものと考えてよいのですが、家具とこすれる部分が剥がれてきたり、水回りでは汚れ・ワックス剥がれが発生していく事は、経験している人が多いと思います。このコーティングの修復作業は業者に依頼する必要がでてくるため自分では個人では修復が難しいです。

それぞれメンテナンス方法が異なりますが、この記事では、「(A)浸透塗料」のお手入れ・メンテ方法について見ていきますね。

無垢材フローリングの掃除&お手入れ方法

それでは、無垢床の普段のお手入れ方法を見ていきましょう。まずは基本的なお掃除から。

1掃除機・ほうきをかける

普通のフローリングと変わらず、無垢床の表面を表面のほこりや髪の毛を取り除きます。もちろんほうきをつかってもOKですよ。簡単ですね!

ササーッとチリやホコリを取り除きましょう!

掃除機をお使いのときは、あまりに強くガシガシあてたりすると、特に柔らかい材質の無垢床(※)は凹んだり傷がついたりすることもありますので、優しくかけるようにしましょう。

ドライタイプのクリックルワイパーでもかまいません。ほうき代わりにほこりを掃除するのに、手軽に使えますね。

※無垢のフローリング材には、柔らかいものも硬いものもあります。詳しくは無垢の床材の種類をお読み下さいませ!2乾拭きをする

オイル・ワックスなど浸透性の塗料による撥水作用があるといっても、やはり水を吸いやすい性質があります。乾いた雑巾や、クイックルワイパーなどのドライシート、モップなどを使った乾拭きが有効です!

1のように掃除機をかけた上で、汚れが気になる場合にさっと乾拭きしてあげましょう。木目に沿って拭くと、汚れがおちやすいですよ。

木目に沿って、乾拭きで。

吸着剤の含まれる化学モップに注意!

モップの種類によっては、ホコリをキャッチしやすいよう、油分を含む薬剤が染み込ませている場合があります。これをずっと無垢床の上に置きっぱなりすると、油シミがついてしまうことがあるのでご注意ください。

水拭きやクイックルワイパー(ウェット)はだめ?

毎日のお掃除では、ウェットなクイックルワイパーや、水拭きは極力控えたほうがよいでしょう。オイルやワックスで保護していても、無垢はどうしても水を吸い込みやすい素材です。

ただし、汚れが目立つときや、食べ物をこぼしてしまったときなどは、固く絞った雑巾で拭き取ることは効果的ですよ。(強い汚れの落とし方は、また後でご紹介しますね。)

無垢床の板の隙間も掃除しよう!

無垢床は通常、1枚1枚の床板を並べた状態になっています。

当然ぴったり敷き詰めるのですが、フローリング板と板との僅かな隙間にほこりやゴミが侵入してしまうことも。

この隙間の汚れは、放っておくとどんどん溜まってきて固まってきてしまうことがありますので、時々つまようじなどで隙間の汚れをかき出し、掃除機で吸ってしまいましょう。

気がついたタイミングでもOKです。スッキリさせて、気持ちよく過ごしましょう!

床板の隙間がキツくて、うまく汚れが取れない・・?

無垢床の隙間を掃除をするタイミングについてですが、湿気の多い日は、床板が湿気を吸い込みますので、板同士の隙間がなくなって、隙間の掃除が大変になってしまうことがあります。

逆に、湿度の低い日や、乾燥しやすい冬場などは、無垢床の板が乾燥で収縮して、板と板の間の隙間が広がります。

無垢床の隙間掃除は、冬場や乾燥した日のお掃除がおすすめです!

乾燥しやすい冬場などは、無垢フローリングが乾燥で収縮し、板と板の間の隙間が広がることがあります。

調湿作用のある無垢板は、じめじめしてくると湿気を吸い込み、逆に乾燥すると湿気を放出し、お部屋の湿度を快適に保ってくれる機能を持っていますので、これは、無垢材がお部屋を調質してくれている証拠だと言えますね。

年に1〜2回のお手入れに「ワックス」を塗ろう

冒頭で「ワックス」をご紹介したように、無垢材のフローリングはお部屋に敷いてすぐに、ワックスを塗布して汚れを防止しますが、そうして一度塗った塗料も、日常の使用や拭き掃除などで、少しずつ塗料が減ってきてしまいます。

半年〜1年に一度程度のメンテナンスとしてワックスを塗り直してあげると、撥水による汚れの防止効果をとりもどすだけでなく、表面もツヤが蘇って気持ちよく過ごせます。

床板を敷いて最初の数年間はこのようなお手入れを行うことで、塗料が無垢材に染みて馴染んでいきます。汚れの防止力も高まり、無垢の色味が変わって明るい印象がでてきますよ。

ワックス塗りは必須なの?

ワックス塗りをこれをサボるからといって、すぐにフローリングがダメになったりするものではないですが、やはり汚れにくくなる効果がありますので、ワックスやオイルでのお手入れはしておたほうがよいでしょう。

また、こうして自分で定期的にメンテナンスしてあげることで、きれいな状態をたもてるだけでなく、床板にもだんだん愛着がわいてきてもっとお部屋が好きになるかも。

塗り過ぎにはご注意!

あまりに頻繁にワックスを塗ったり、多く塗りすぎたりしても、無垢の表面に浸透できる量は決まっています。浸透できなかった分は表面に残ってしまいますので、逆にベタつきや黒ずみの原因になってしまいます。塗りすぎないように注意しましょう。

おすすめは「蜜蝋ワックス」!

てまひま不動産のおすすめの無垢フローリング用ワックスは、「未晒し蜜ロウワックス」国産のミツロウ(無漂白)と、エゴマ油(国内生産)を組み合わせた、無垢材の専用のワックスです。

無垢床用の「未晒し蜜蝋ワックス」

ワックスの塗り方のコツ

ワックスを塗り直す前に、フローリング全体を水拭きして、キレイにしてあげるよいでしょう。汚れが気になる部分は、専用のクリーナーもありますので、必要に応じて利用できます。

塗るときのコツはうす〜く塗って、表面に刷り込むように拭き取ること。

ワックスをうすーく伸ばして、無垢板の表面に刷り込むように塗っていきます。塗った部分(窓際)に光沢が見えますね!

蜜蝋ワックスの塗り方を、こちらの動画記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください!

強い汚れ・油汚れの落とし方

さてここからは、無垢床のトラブルへの対策です。

水分や傷に弱い無垢床でも、どうしても「こぼしちゃった!」「携帯を落として凹んじゃった」ということはどうしてもあるはず。

でも、慌てなくても大丈夫です。日常発生するだいたいの問題は自分で補修ができてしまうという点が、無垢フローリングの大きなメリットの一つといえるでしょう。

水をこぼした場合の対処方法

水をこぼしたら、決してそのままにせずすぐに拭き取りましょう。ワックスが撥水作用が働けば、過度に浸透せず、シミになりにくいです。逆に、こぼした水を放置してしまうと、水シミになってしまいますので、対処は手早く行ってくださいね。

ソース・ケチャップ・醤油をこぼした時の掃除方法

ソース、ケチャップ、醤油なども、食事の際に付きやすい汚れは、水分が多いのでできるだけ素早く拭き取って上げて下さい。固く絞った布巾・雑巾がよいでしょう。ワックスの撥水効果が効いていれば、板に染み込むこともなく、サッと取り除けるはずです。

こぼしたものが汚れが油っぽい場合は、少しだけ中性洗剤(食器用の洗剤でOK)をうすーくだけまぜた雑巾なら、界面活性作用で汚れが落ちやすくなりますよ。ここでも雑巾は固く絞ってお使いくださいね。(酸性・アルカリ性の洗剤や溶液ですと無垢が傷んだりシミになったりしやすいので避けましょう)

ケチャップ・醤油、ソース、ペンでわざと汚してみた実験動画はこちら!

油性ペンで書いてしまった時の落とし方

子供がペンで床に落書きを・・、なんてことはよくありますが、無垢床なら大丈夫。表面をサンドペーパーで削ってあげれば、消すことができます。

削ったあと木くずがでますので、あとはきれいにクズを掃除機で吸って、雑巾でさっと吹いたら、削った場所にワックスを塗り直して上げて下さいね。

汚れの染み込みが浅い場合は、消しゴムでゴシゴシすれば落ちる場合もありますよ。

無垢床なら自分で汚れ落としとメンテナンスができる!

基本的には、ゴシゴシしたり削ったりすると、汚れとともにワックスも剥がれていきますので、部分的なワックスを薄く塗って補修あげればOKです。自分で気軽にお手入れできてしまうのが無垢フローリングの利点ですね!

無垢床の汚れの落とし方に関して、こちらの動画記事でも、詳しく解説しています。

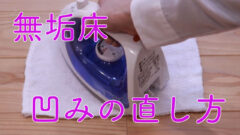

無垢床の凹み(へこみ)を直そう

無垢材も、種類によっては柔らかいものから硬いものもありますが、コーティングされた合板フローリングより傷がつきやすい傾向があります。また、スマホやなにか重いものを落としてしまったりすると、ちょっと凹んでしまうことも。

このような、ちょっとした傷や凹みも、霧吹きでシュッと水をかけて、その上から絞ったオシボリからアイロンシューッとを当ててやれば、水分により膨張して傷が修復されてくれるんです。

アイロンと水分で、シュ〜ッと凹みを修復!

アイロンを使った凹みの直し方も、こちらに詳しくまとめていますよ:

無垢の床板が反ってきた場合の対応

無垢板の加工時にしっかりと処理された無垢材であればまれですが、湿度の変化により、特定の無垢板に反りや割れが発生してしまうことがあります。基本的には、水分の吸収や放出による一時的な変化ですので、時間が経てばもとに戻る事がほとんどです。慌てないようにしてくださいね。

ただし、しばらく放置しても治らず、ガタガタしたり足に引っかかったり、日常生活に問題があるようであれば、やすりやサンダーで削って調整してやることができます。

黒ずみ・日焼けのお手入れ:電動サンダーでヤスリがけ

日頃のお手入れしつつも、無垢床を長い間使っていると、どうしても全体が黒ずみんできたり、家具をおいた場所に日焼けの跡ができたりしてしまいます。

そんな時はサンドペーパーと電動サンダーをつかって、無垢フローリングの全体の表面を削ってやることができます。無垢フローリングの古い表層が剥がれ落ち、新しい面が露出しますので、風合いを復活させることができます。

フローリング全体へのサンダーのヤスリがけはちょっと大掛かりになりますので、気軽にできるものではありませんが、こちらの記事に、弊社のお客様と一緒にヤスリがけを行ったレポートをまとめています。ご検討中の方はぜひご一読ください:

無垢材はメンテナンスも楽しもう!

以上、無垢のフローリングの、お掃除とお手入れ方法についてのまとめでした。無垢フローリングは、自分でメンテナンスができるので、お手入れするごとにどんどん愛着が湧いてくるはず。

無垢床はお手入れも楽しみながら、快適なお部屋をつくっていきましょう!

てまひま不動産では、リノベーションして物件をお引き渡しした後も12ヶ月を目安に定期点検を実施しています。無垢材のメンテナンスもフォローしていて、先日も、ご購入いただいたてまひまメイド物件で、スタッフとご家族で4時間かけて床に蜜蝋ワックスを塗りました。

参考:てまひま不動産YouTubeチャンネル配信中!

てまひま不動産のYouTubeチャンネルでは、メンテナンス動画やリノベに役立つ動画を配信中!ぜひ参考にしてください。

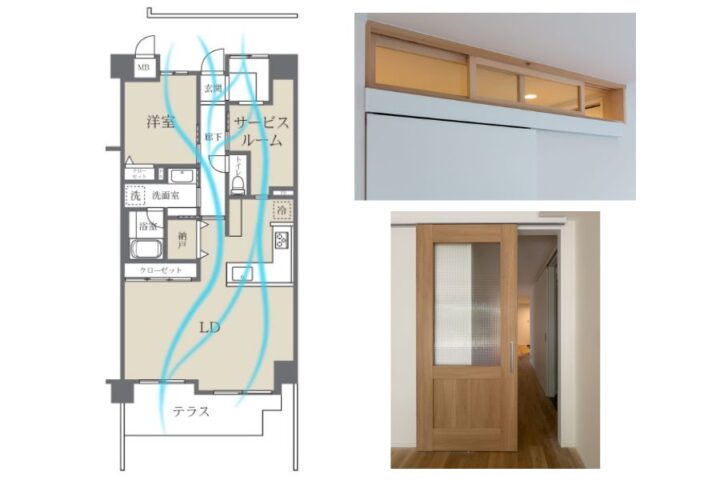

中古マンション・戸建とリノベーションの専門店「てまひま不動産」では、無垢の床板のサンプルがございます。西荻窪の店舗に、ぜひお気軽にお越しくださいね。

無垢の床材のサンプルずらり